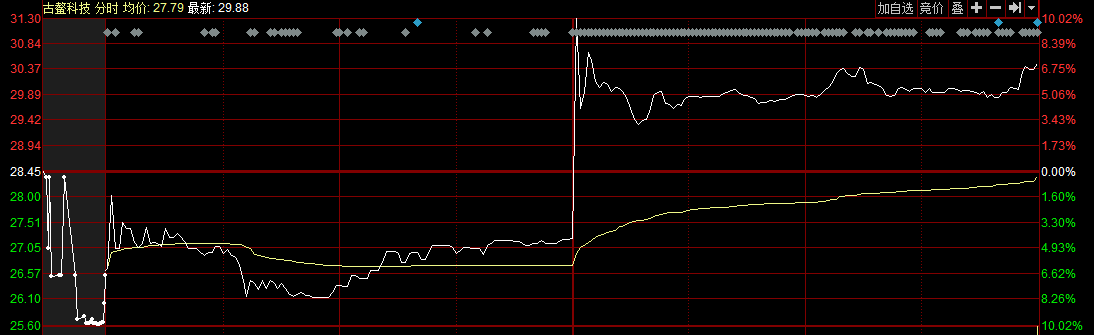

财联社11月20日讯,今天,A股再现兜底式增持。午间,古鳌科技公告称,公司董事长发倡议书号召员工增持自家股票,并承诺兜底。受此影响,午后开盘,古鳌科技股价直线拉升,一度触及涨停,收报30.44元/股,大涨6.99%,全天振幅高达18%。

“兜底增持”是近两三年A股市场的新现象,其最早由邦腾国际于2015年提出,随后,暴风集团、中利集团等上市公司也纷纷效仿,2017年6月,A股再现大规模兜底式增持现象。

财联社发现,兜底式增持公司,要么是前期股加连续下跌,要么是重要股东也都存在股权质押的情况,部分公司“兜底式增持”的真正目的,是为扭转自家公司股价下跌的现状。从提出兜底增持倡议后公司的股价表现来看,短期内所有公司股价出现脉冲式上涨,但多数公司股票随后表现并不理想。

古鳌科技推兜底式增持,股价一度触及涨停

兜底式增持又来了。

今日午间,古鳌科技公告称,公司董事长陈崇军提交《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》并承诺,凡于2017年11月21日至11月24日期间净买入的古鳌科技股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述时间期间增持古鳌科技股票并在特定期间内减持造成的损失,陈崇军将以个人资金予以补偿;若有股票增值收益则归员工个人所有。

公告一出,“威力”无穷。古鳌科技上午还跌跌不休,最低跌至26.10元(跌幅为8.22%),午后一开盘,股价便直线拉升,一度触及涨停,随后回落,收报30.44元/股,涨幅为6.99%。也就是说,古鳌科技今天全天振幅高达18%。

公开资料显示,古鳌科技2016年10月18日在深交所上市,公司主要从事金融设备的研发、生产、销售与服务。2016年11月14日,古鳌科技打开涨停板并于盘中创出109.96元/股历史的新高,随后,公司股价便一路震荡下行,今日盘中还创下26.10的历史低价。

虽然陈崇军强调推行“兜底式增持”是基于对公司未来持续发展、对公司管理团队的信心以及对公司股票长期投资价值的认同,但事实或许没有那么简单。

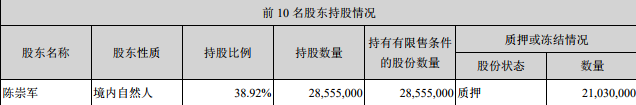

财联社发现,古鳌科技实控人存在高比例股权质押。截至三季度末,陈崇军持有2855.5万股,其中,质押2103万股,占其所持股份的73.65%,占总股本的28.67%。

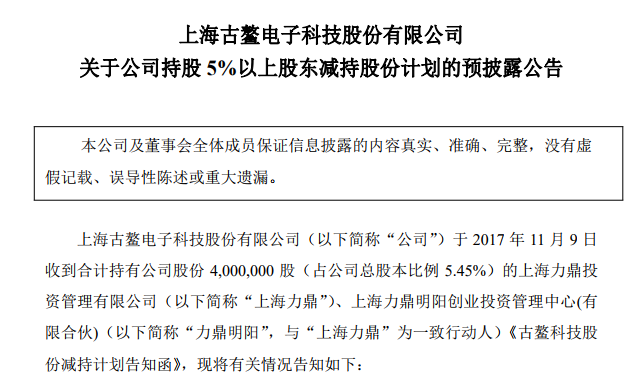

此外,古鳌科技曾于11月10日发布大股东减持计划。

公告表示,因基金公司时间到期,需减持清算,上海力鼎与力鼎明阳拟拟自公告日起15个交易日后的6个月内,减持不超过公司总股本5.45%的股份,即400万股。值得注意的是,上述股东当前合计持股400万股,占总股本5.45%。

因此,陈崇军推兜底式增持的原因是想稳定股价。因为股价下跌危机其股权质押,如果继续下跌,将会面临股票质押爆仓危机。但是如果股价因为“兜底增持”迎来一波上涨行情,便是不花一分一毫拉升股价。

兜底增持后近六成公司股价下跌,安居宝实控人反向减持

兜底式增持,古鳌科技不会是第一个也不会是最后一个。

2015年,腾邦国际便号召员工买自家股票,并承诺兜底,随后,暴风集团、中利集团、金贵银业、科陆电子、皇氏集团等上市公司也纷纷效仿。

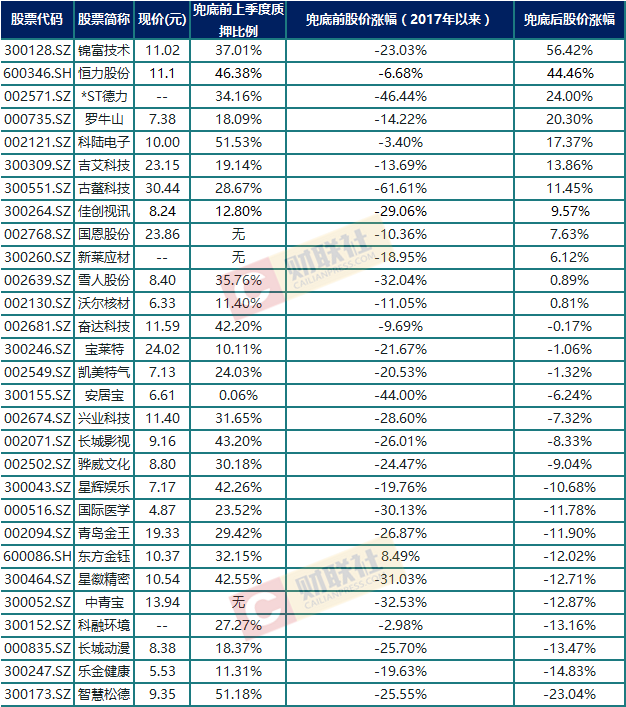

2017年6月,在凯美特气和奋达科技的带动下,A股再现大规模上市公司“兜底增持”潮。财联社统计,自6月以来,共有29家公司发布兜底式增持公告。29家公司中,就板块而言,兜底增持概念股中创业板股票居多;质押比例来看,大多公司都有大量股份处于质押状态,13家公司总股本质押比例超过30%。

虽然真正响应的员工不多,但绝大多数公司在这一利好后短期内股价受到提振,多家公司在公告后的首个交易日股价秒板。

但长期来看,大多数公司表现并不令人满意。财联社统计发现,除去古鳌科技,共有11只股票涨幅为正,17只股票累计涨幅为负,即将近六成股票都出现不同程度的亏损。其中,智慧松德亏损幅度最大,累计跌幅为23.04%

此外,在发布兜底增持公告鼓舞员增持工后,大多数公司实控人并没有增持行为,还有公司的控股股东上演反向减持。

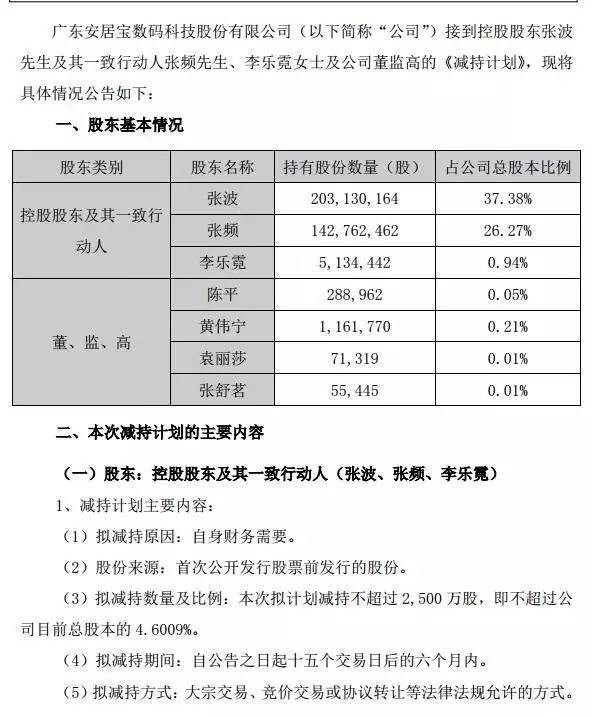

8月24日,安居宝控股股东及其一致行动人和董监高集体披露减持计划,实控人及其一致行动人因“自身财务需要”,拟减持不超过2500万股,即不超过公司总股本的4.6%,数位董监高则也以“自身财务需要”为由,拟合计减持39.4万股。

资本市场任何行为都是逐利的,上市公司也不是慈善家,“兜底式增持”,是馅饼还是陷阱,还需要投资者小心鉴别。

对于兜底增持概念,深交所早于6月就下发《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》,要求相关公司具体披露增持主体、兜底条款、在职员工数量、兜底补偿资金来源及风险提示等多项内容。

但对于监管来说,这还远远不够。正如《人民日报》刊文称,“未来,除了对信息披露提出更明确的要求之外,对于“兜底增持”过程是否存在内幕交易、市场操纵等行为,也应持续跟踪,以防“兜底增持”变味,成为损害中小投资者利益的新花招”。(黄一灵|财联社)